„Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich Dir“, schreibt Matthias Claudius als Prolog in seinem “Vermächtnis” an seinen Sohn Johannes. Abgesehen einmal von der Sprache, die eben so ist wie im Jahre 1799, hat der Brief bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Hier ein paar Beispiele aus dem Text des deutschen Dichters und Journalisten, der von 1740 bis 1815 gelebt hat: „Ich habe die Welt länger gesehen als Du. Es ist nicht alles Gold, lieber Sohn, was glänzt, und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen und manchen Stab, auf den man sich verließ, brechen sehen“, schreibt Claudius gleich zu Beginn. Später dann rät er seinem Sohn: „Halte Dich zu gut, um Böses zu tun. Hänge Dein Herz an kein vergänglich Ding“, um dann festzustellen: „Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern wir müssen uns nach ihr richten.“ Auch weiß Claudius: „Inwendig in uns wohnet der Richter, der nicht trügt, an dessen Stimme uns mehr gelegen ist als an dem Beifall der ganzen Welt und der Weisheit der Griechen und Ägypter.“ Dass Claudius gerne Metaphern benutzt, zeigt sich spätestens an dieser Stelle: „Lerne gern von andern, und wo von Weisheit, Menschenglück, Licht, Freiheit, Tugend usw. geredet wird, da höre fleißig zu. Doch traue nicht flugs und allerdings, denn die Wolken haben nicht alle Wasser, und es gibt mancherlei Weise. Sie meinen auch, daß sie die Sache hätten, wenn sie davon reden können und davon reden. Das ist aber nicht, Sohn. Man hat darum die Sache nicht, daß man davon reden kann und davon redet. Worte sind nur Worte, und wo sie so gar leicht und behende dahin fahren: da sei auf der Hut, denn die Pferde, die den Wagen mit Gütern hinter sich haben, gehen langsameren Schritts.“ Zwei Passagen, die mir in meinem Leben viel geholfen haben, sind diese: „Was einer nicht hat, das kann er auch nicht geben. Und der ist nicht frei, der da will tun können, was er will, sondern der ist frei, der da wollen kann, was er tun soll.“ und „Tue das Gute vor dich hin, und bekümmre dich nicht, was daraus werden wird. Wolle nur einerlei, und das wolle von Herzen.“ Bemerkenswert ist, dass es offensichtlich schon damals der Mahnung bedurfte: „Tue keinem Mädchen Leides und denke, daß deine Mutter auch ein Mädchen gewesen ist.“ Es gäbe noch vielen Sätze zu zitieren. Aber das wäre sicherlich an dieser Stelle des Guten zuviel. Was soll ich sagen? Wer den ganzen Brief lesen will, kann dies hier tun. Allen anderen sei zumindest noch dieses Zitat anempfohlen: „Sage nicht alles, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst.“

PS: Johannes, der älteste Sohn von Matthias Claudius, verließ 1799 mit sechzehn Jahren sein Elternhaus, um in Hamburg eine Kaufmannslehre zu absolvieren. Sein Vater gab ihm sozusagen als Wegzehrung diesen Brief mit, der 1802 im Teil VII seiner Werke abgedruckt wurde. Bald danach entschied sich Johannes für ein Studium der Theologie, das er erfolgreich abschloss und 1813 Pfarrer in Sahms (Lauenburg) wurde. Dort starb er 1859.

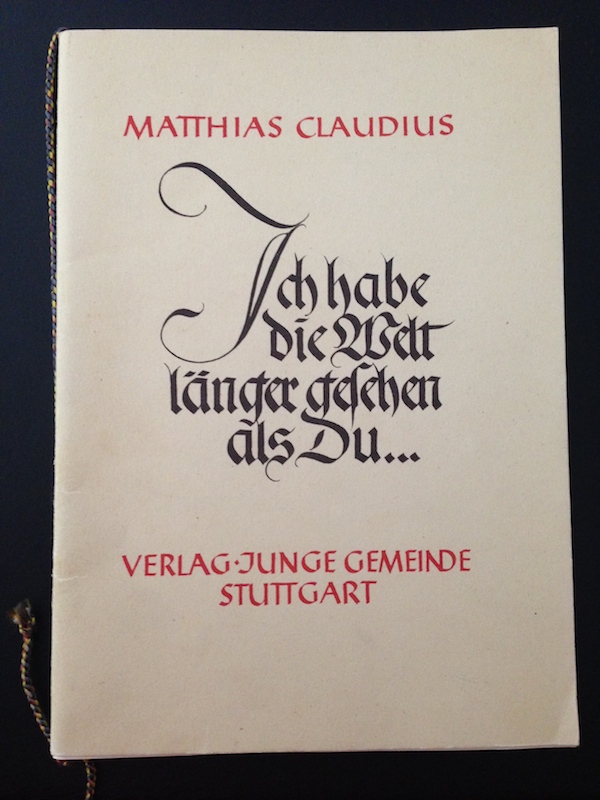

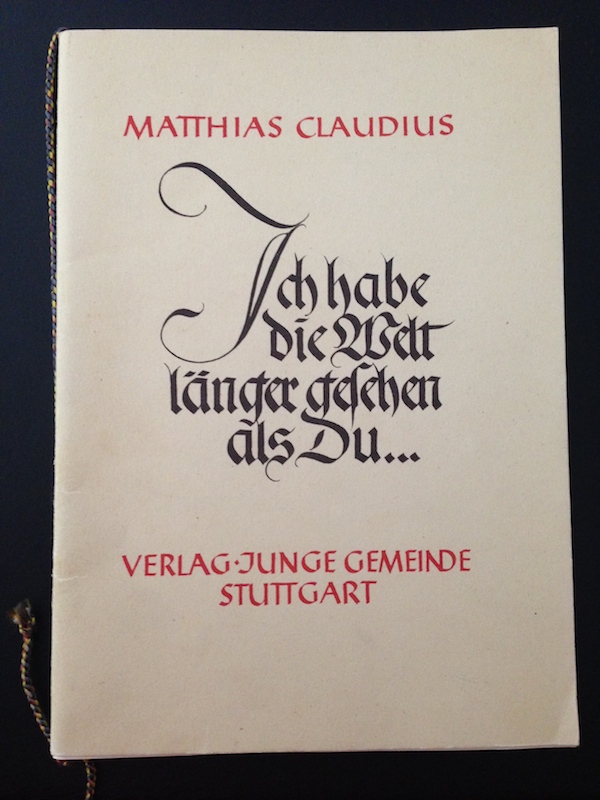

Der Brief von Matthias Claudius an seinen Sohn Johannes aus dem Jahre 1799 hat Opa sein Leben lang hilfreich begleitet und bis heute nichts an Aktualität eingebüßt.

Der Brief von Matthias Claudius an seinen Sohn Johannes aus dem Jahre 1799 hat Opa sein Leben lang hilfreich begleitet und bis heute nichts an Aktualität eingebüßt.

Unser ältester Enkel im Männerclubhaus von den Palau-Inseln im Ethnologischen Museum in Berlin: Andere Länder, andere Sitten!

Unser ältester Enkel im Männerclubhaus von den Palau-Inseln im Ethnologischen Museum in Berlin: Andere Länder, andere Sitten!

Schiffsautomat © The Trustees of the British Museum

Schiffsautomat © The Trustees of the British Museum